相続の手続きはどう進めればいい?

※持ち家問題で損しない為の準備も解説

『相続の手続きってどうやるの?』

『いつまでに何をすればいい?』

この記事では、

- 相続の手続きの流れは?

期限や必要な準備についても解説 - 遺産分割での注意点

- 知らないと後悔する

相続時に先にしておくべき準備

について解説します。

相続の手続きの進め方

いつまでに・どうやって行う?

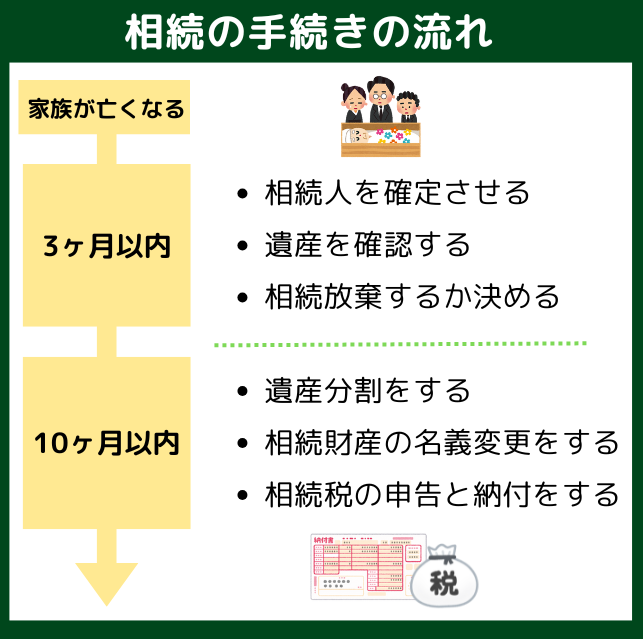

家族が亡くなったら、以下の流れで相続の手続きを進めていきます。

相続を放棄する場合は3ヶ月以内、相続税の納付については10ヶ月以内に申告する義務があります。

この期限に間に合わないと加算税や延滞税が課せられてしまうので、遺産分割はそれまでに済ませる必要があります。

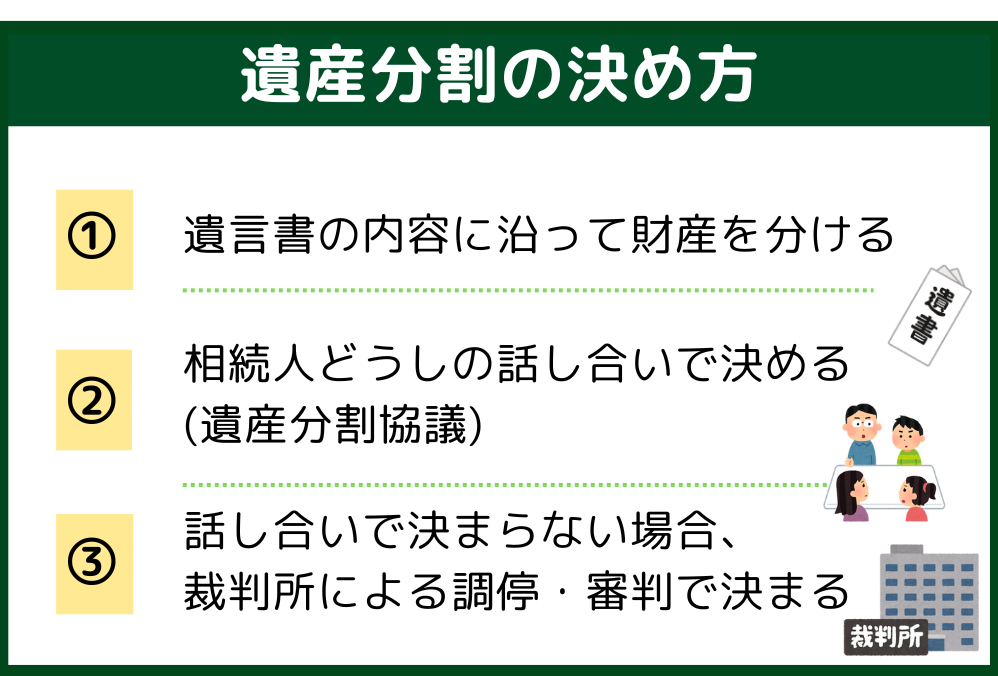

遺産をどう分けるかについては、以下の3つの

パターンで決めます。

遺産分割については相続人全員で話し合う必要があり、スムーズに話し合いや手続きが進まないと、納税期限に間に合わない可能性があります。

相続の手続きで必要な事と注意点

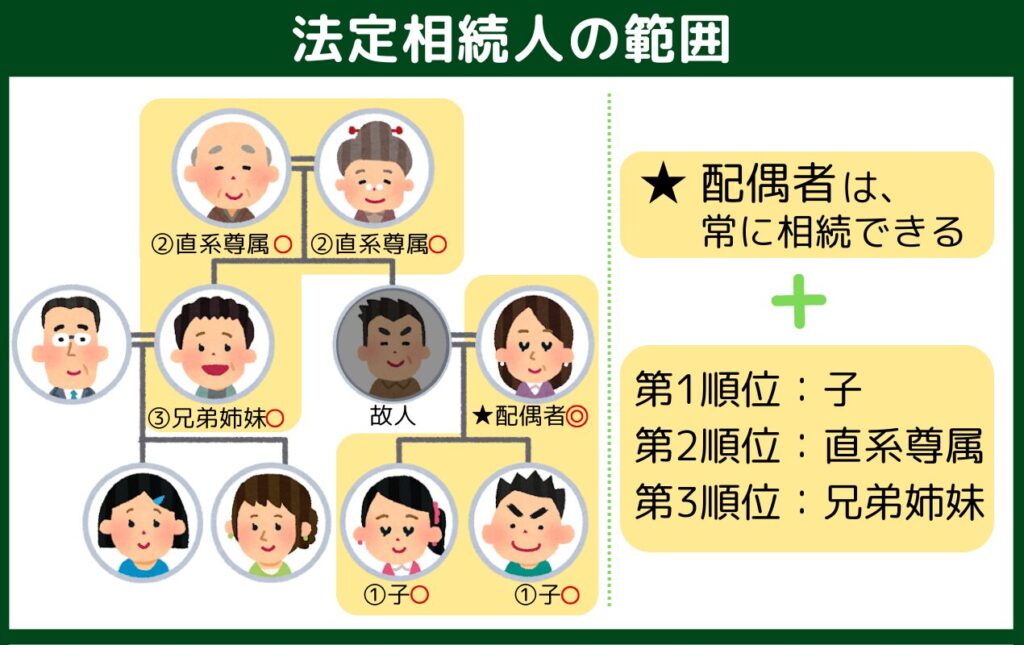

円滑に相続手続きを進めるためには、相続人は誰で、相続する財産は何があるかを確認しておくことが重要です。

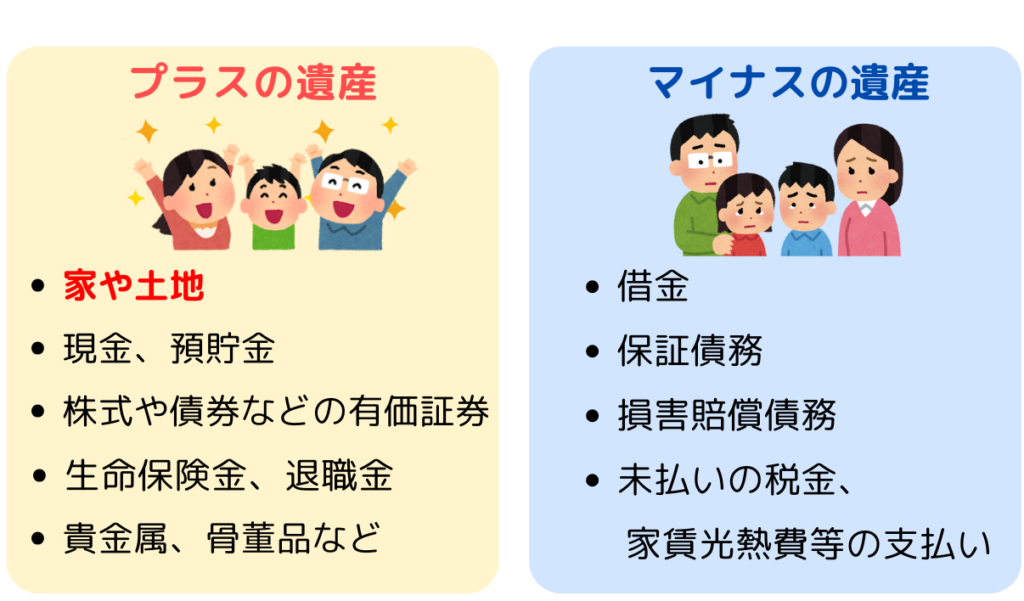

相続の対象になる財産は、以下の通りです。

このうち、家や土地は高額かつ物理的に分けるのも難しいため、相続の話で最も争点になりやすい遺産です。

【重要】不動産の相続で損しないために

やっておくべき事

相続の難しい不動産の問題でやっておくべきは、

家や土地の価格を調べておくことです。

- 相続税の金額が分からない

- 家を所持する方がいいのか

売却する方がいいのか判断できない - 相続方法(誰が・どうやって・

どのぐらい受け取るのか)が決まらない - 公平な遺産分割ができない

- 他の人だけが得をして

自分だけが損する可能性がある

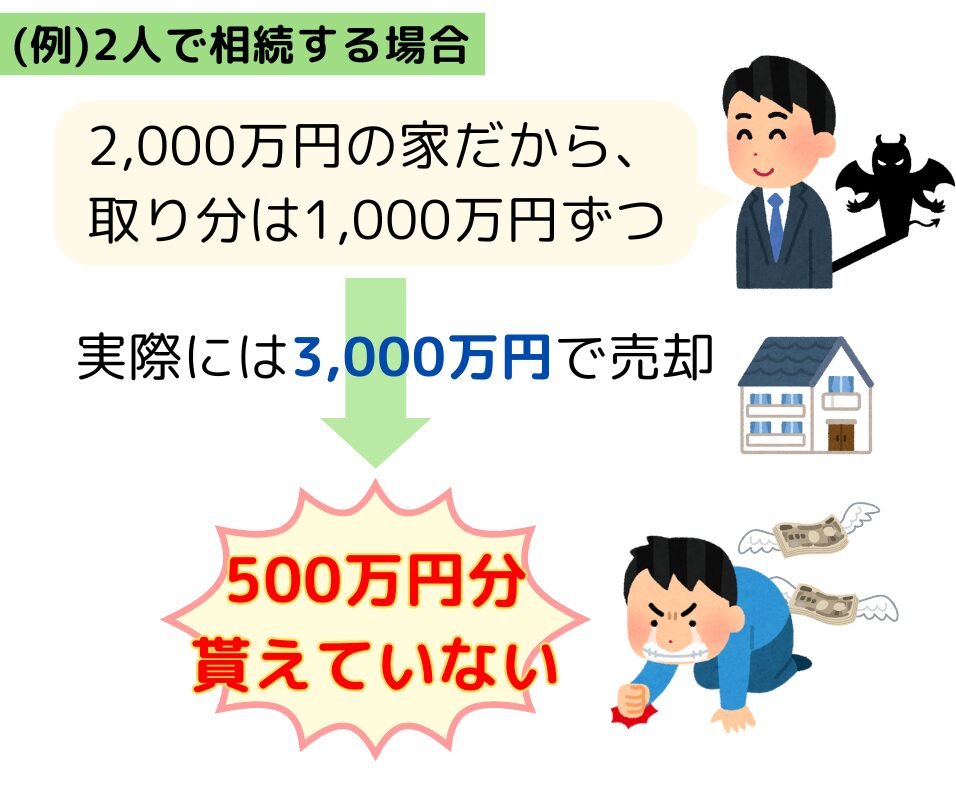

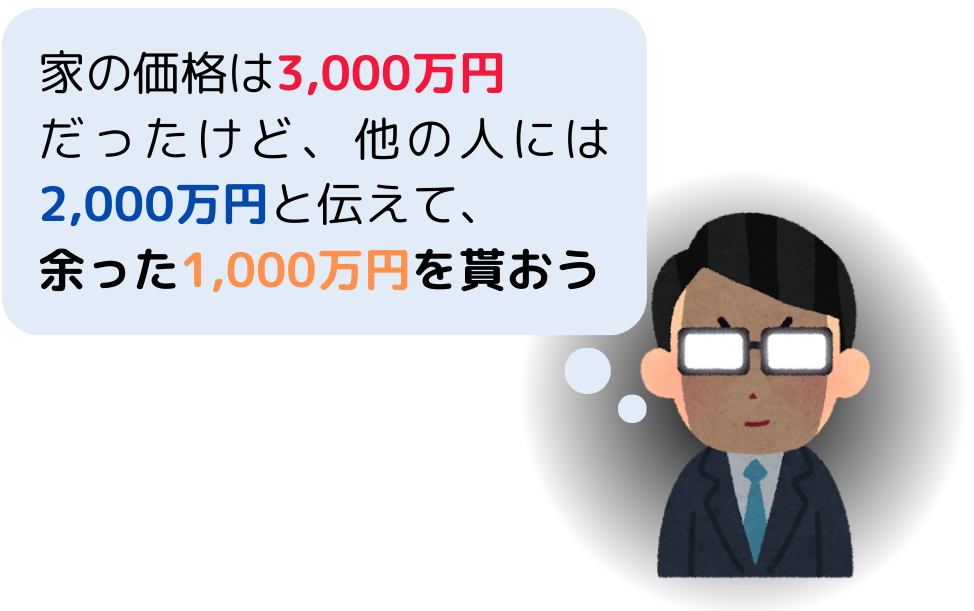

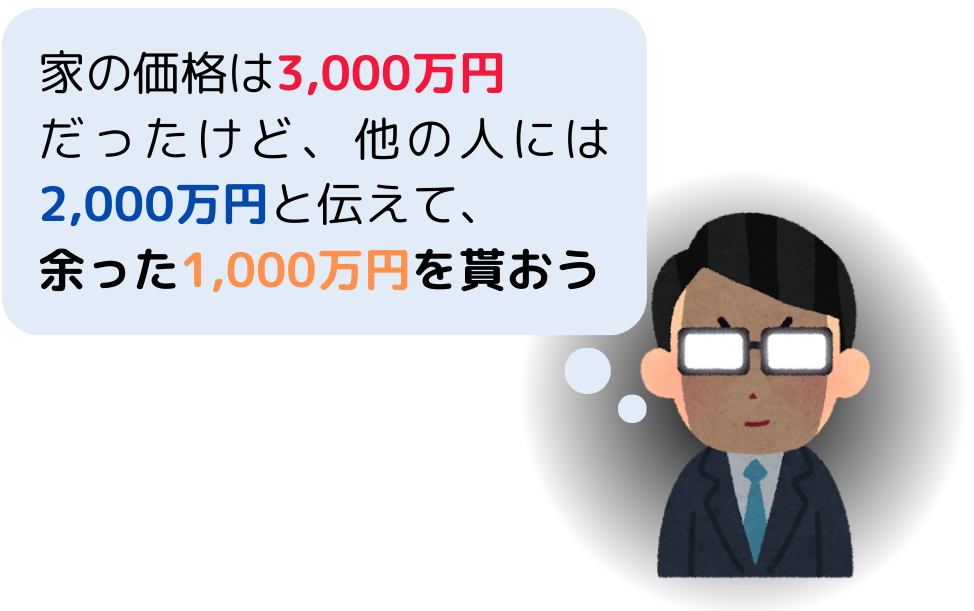

もし、あなただけが家の価値を知らなかった場合、こんなことになるかも…。

遺産分割のやり直しは、相続人全員の合意があれば可能です。

しかし、一度決まった内容を変更するには多くの手間や時間・費用がかかるため、基本的にやり直しはできないと考えて手続きする必要があります。

相続人の誰かが家に住むにしろ、売却するにしろ、

損せずスムーズに相続を進めるためには、事前に

家の価格を調べておくことが重要です。

でも、家の価格の調べ方なんて

分からない…

わざわざ不動産屋に行くのは

面倒だな…

という方は、次の項目で紹介するような

『無料サービス』を使って家の価格を調べるのもひとつの手です。

スマホで簡単60秒!

すぐに家の価格を調べられる方法

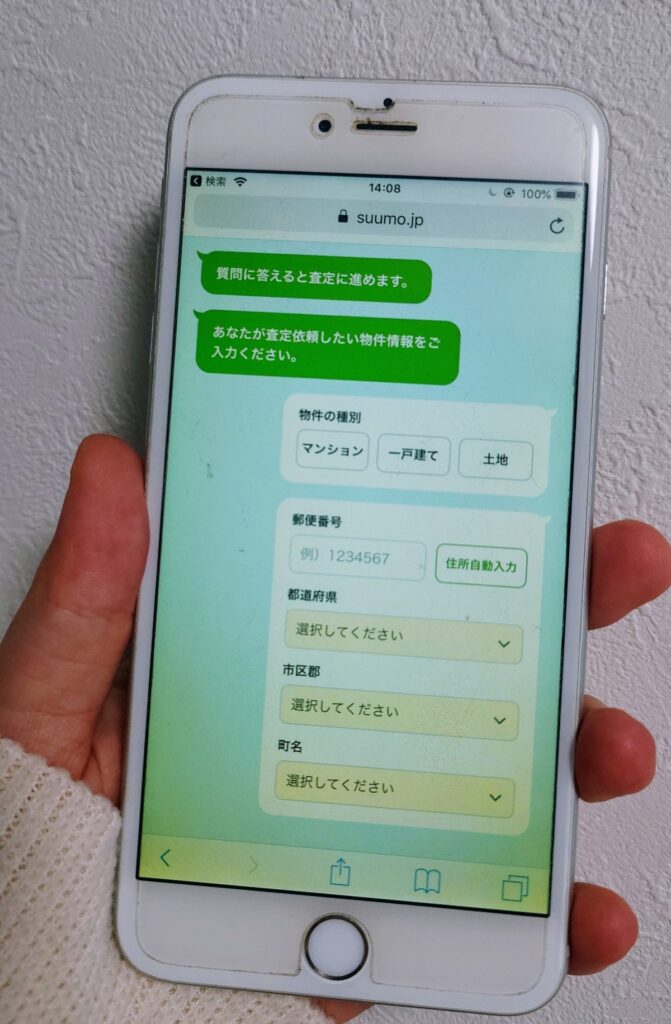

家の価値を簡単に知りたいという方におすすめなのが、スマホひとつで家の価格を調べられる『SUUMO査定』です。

SUUMO査定は、リクルートが運営する無料サービスで、簡単60秒で家の最高額を調べられます。

SUUMO査定なら、間取り・面積・築年数などがだいたい分かれば、遠方にある家であっても価格を調べることができます。

- 簡単60秒で入力完了!

無料で家の価格を調べられる - 最大10社の不動産会社が一括査定

- 厳しい基準を通った優良会社のみ掲載

- 運営はリクルートだから安心して使える

- 利用者満足度91% ※

- 利用しても必ず売る必要はなし

※調査会社調べ(2021年3月448人に対してアンケートを実施)

公式HP:https://suumo.jp/baikyaku/

\60秒の簡単入力【全国対応】/

まずは無料で家の価格を調べてみる >>

(完全無料、簡単60秒で入力OK)

※試したからといって家を売る必要もありません

周りより先に

家の価格を調べておく理由

家の価格は、自分で調べておかないと、

他の相続人たちの良いように分配される

危険性があります。

遺産相続を前にした親族たちの中には、自分だけが多く財産を貰いたいと考える人がいるかもしれません。

このような人がいれば、他の人ばかりが得をして、あなただけが大損することになります。

周りの良いようにされて後悔することがないよう、

相手より先に、あなた自身の手で家の価格を

調べることが重要です。

まずは無料で家の価格を調べてみる >>

(完全無料、簡単60秒で入力OK)

※試したからといって家を売る必要もありません

家の値段を調べるだけでもOKです

SUUMO査定は、株式会社リクルートが提供する

安心のサービスです。

その最大の特徴は、最大10社から不動産の価格を比較できるということ。

複数の不動産会社が一斉に価格を調べるので、

価格競争が活発になり、自然と値段が上がっていく

仕組みになっています。

また、それぞれの会社の売却事例数や営業スタッフ情報なども一覧で確認できるため、自分の希望条件に合った不動産会社を探すこともできます。

まずは無料で家の価格を調べてみる >>

(完全無料、簡単60秒で入力OK)

※試したからといって家を売る必要もありません

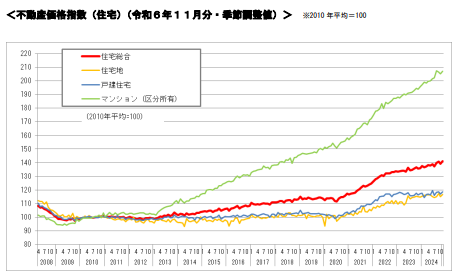

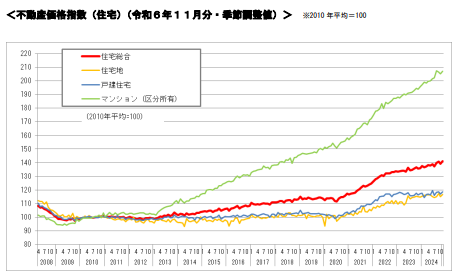

今、不動産価格が高騰中!

建築費の高騰や円安の影響など、あらゆる要因によって、日本全国の不動産価格が上昇しています。

(引用:国土交通省「不動産価格指数(住宅)令和6年11月分」)

もし家に高値がつけば、相続で貰える金額が増えて、自分も家族もありがたいですよね。

しかし、経済の状態や金融政策によって、

この価格上昇がいつ止まるか分かりません。

SUUMO査定は利用したからと言って必ずしも売る必要はないため、家の価格が上昇している今のうちに、評価額だけでも調べておくことをおすすめします。

【SUUMOの6つの特徴】

- スマホで簡単60秒の入力で

家の価格を調べられる - 無料で利用できる

- 2,000社以上の不動産会社から

最大10社が一括査定 - リクルートが運営する安心のサービス

- 利用者満足度91% ※

- 利用しても必ず売る必要はなし

※調査会社調べ(2021年3月448人に対してアンケートを実施)

\60秒の簡単入力【全国対応】/

対応地域はコチラ

| 北海道・東北 |

|---|

| >>北海道│青森│岩手│宮城│秋田│山形│福島 |

| 北陸・甲信越 |

| >>山梨│長野│新潟│富山│石川│福井 |

| 関東 |

| >>東京│神奈川│千葉│埼玉│茨城│栃木│群馬 |

| 東海 |

| >>愛知│静岡│岐阜│三重 |

| 関西 |

| >>大阪│兵庫│京都│滋賀│奈良│和歌山 |

| 中国 |

| >>岡山│広島│島根│鳥取│山口 |

| 四国 |

| >>愛媛│香川│高知│徳島 |

| 九州・沖縄 |

| >>福岡│佐賀│長崎│熊本│大分│宮崎│鹿児島│沖縄 |

よくある質問

相続の手続きは自分でできる?

■相続手続きを自分で行う際の基本的な流れとポイント

- ①被相続人(亡くなった人)の死亡確認

- 死亡届を市区町村に提出(通常7日以内)

- 火葬許可証・埋葬許可証を取得

- ② 戸籍謄本の収集

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得

- 相続人全員を確定するため、関係者全員の戸籍も必要

- ③ 相続人の確定

- 法定相続人が誰かを確認

- 兄弟者・子・親・兄弟姉妹など、続柄に応じて変化

- ④ 遺言書の確認

- 自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所で「検認」が必要

- 公正証書遺言はそのまま有効

- ⑤相続財産の調査

- 不動産、預貯金、株式、車、財産などを洗い出す

- 財産目録の作成が必要(Excelなどでも可)

- ⑥相続放棄・限定承認の判断(3週間以内)

- 借金が多い場合などは家庭裁判所で「相続放棄」や「限定承認」を検討する

- 期間内に行わないと承認(すべての財産と保留を引き続ける)とみなされる

- ⑦ 遺産分割協議の実施

- 相続人全員で財産の分け方を決める、合意する

- 協議内容は「遺産分割協議書」として書面に残す(全員の肖像・押印が必要)

- ⑧ 各種形式変更の手続き

- 不動産:法務局での相続登記

- 口座銀行:各金融機関にて相続手続き

- 株式・保険などもそれぞれの機関で変更が必要

- ⑨ 相続税の申告・納付(10か月以内)

- 現金対象となる場合は税務署へ申告が必要

- 基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数

- 必要であれば税理士に相談

■自分で行う際の注意点

- 手続きの量が多く、複雑なケースもある

- 相続人間でのトラブル回避のために、文書化とその保管が重要です

- 税金や法のリスクがある場合、専門家への相談も検討すると安心

自分で手続きを行うことで費用は抑えられますが、時間や労力はかかります。内容が複雑な場合や、相続人どうしのトラブルが考慮される場合は、司法書士・税理士・弁護士など専門家のサポートを活用するのが賢明です。

相続の手続きに必要な書類は?

相続手続きを進めるためには、多くの書類が必要です。 手続きの内容(不動産の名義変更、銀行口座の手数料・名義変更、相続税の申告など)によって異なりますが、基本的に共通して必要となる書類も多くあります。 以下に、相続手続きで一般的に必要とされる書類を、用途別にわかりやすく解説します。

■相続手続きに共通して必要な書類

- 死亡診断書または死体検案書コピー

└死亡届と一緒に提出、手続きの際にコピーを求められることがある - 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

└ 相続人の確定のために必要。 - 相続人全員の戸籍謄本・住民票

└続柄確認や住所の記載が必要な手続きに使用します - 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

└最終住所の確認に使用します。 - 相続関係説明図(作成が始まる)

└相続人の関係を図式化した書類。法務局提出時に使うと便利

■不動産の相続登記に必要な書類

- 遺産分割協議書(全員の肖像・実印)

└ 不動産を誰が相続する信頼した書類 - 相続人の印鑑証明書(協議書に押印したもの)

└ 有効期限内(通常3か月以内)のものを用意します - 固定資産評価証明書

└ 登記の登録免許税の計算に使用します。市区町村役割場で取得します。

■口座銀行・証券・保険などの名義変更・契約に必要な書類

- 金融機関の相続届出

└各金融機関によりフォーマットが異なります - 口座の通帳やキャッシュカード

└ 解約・払い戻しに必要になる場合が多い - 被相続人の印鑑(ある場合)

└銀行で管理されていた印鑑と照合するケースあり - 証券会社の場合は取引報告書や残高証明書なども必要

■相続税申告に必要な書類(金銭対象の場合)

- 相続税の申告書一式(税務署提出)

- 財産目録(不動産、預貯金、有価証券、動産など)

- 土地・建物の登記事項や証明書評価明細

- 被相続人の得税の確定申告書(準確定申告書)

■ その他のケースで必要になる書類

- 遺言書(あれば)

└ 公正証書遺言ならそのまま、手書き遺言は検認済証明が必要 - 家庭裁判所の申立書類(相続放棄・限定承認など)

└放棄・限定承認は3ヶ月以内に申請

相続手続きは、手続きごとに提出先や必要な書類が異なるため、事前リストを作成し、漏れなく準備することが重要です。不明な点がある場合は、各手続き先(法務局・金融機関・税務署など)に直接問い合わせるか、専門家に相談すると安心です。

相続の手続きをしなかったらどうなる?

相続の手続きを行わずに放置されてしまうと、後々さまざまなトラブルや不利益が発生する可能性があります。

■相続手続きをしないことで起きるリスク

- ① 財産のフォーマット変更ができない

- 不動産や預金などの名義が被相続人のままになる

- 売却・売却・権利設定ができないため、資産の活用が制限される

- ②口座が凍結されたままになる

- 口座は死亡届の情報が広がると凍結される

- 凍結解除のためには相続手続きが必須

- ③相続人間のトラブルにつながる

- 遺産分割協議をせずに放置すると、相続人の認識にズレが生じやすい

- 時間が経つことで関係性が悪化する恐れあり

- ④不動産の相続登記が義務化されている(令和6年4月から)

- 登録をしないままでいると、「過料(最大10万円)」の対象になります

- 法改正により、相続開始を知ってから「3年以内」に登記申請が必要

- ⑤相続税の申告期限を過ぎるとペナルティがある

- 相続税の申告・納税期限は相続開始(死亡)から10か月以内

- 一旦「無申告加算税」や「延滞税」が課される可能性あり

- ⑥相続放棄ができなくなる(3か月の期限あり)

- 相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません

- 期限を過ぎると借金なども含めて「単純承認」されたと見なされる

- ⑦ 次の相続に影響する(二次相続・代襲襲)

- 相続手続きが未完了のまま相続人が覚悟すると、さらに複雑な相続関係が生まれる

- 子や孫に権利があり、相続人の数が多くて調整が困難に

- ⑧ 相続財産が「共有状態」のままになる

- 不動産などは法定相続分に応じて共有扱いとなる

- 全員の解決がなければ売却・活用できないため、将来的な売却が難航する

■手続きを放置すると「時間が経つほど大変」に

- 書類の取得が困難になったり、相続人の所在不明・死亡などで協議ができなくなる

- 他の相続人と連絡が取れない、解決が得られないような事態が発生しやすくなる

- 結果的に裁判に発展したり、専門家への依頼コストが高いことも

相続手続きは、「時間との勝負」の一面もあります。 特に登記や税申告、相続放棄などには明確な期限があるため、早急に行動を起こすことが重要です。 負担が大きいと感じた場合は、専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に相談することをおすすめします。

相続放棄のやり方は?

■ 相続放棄とは?

- 被相続人(亡くなった人)の財産・借金のすべてを一切相続しない法的手続き

- 借金などの負債が多い場合や、相続トラブルを避けたい場合は有効

- 申立ては「家庭裁判所」で行う必要があり、申告期限は原則3か月以内

■相続放棄のやり方(手続きの流れ)

- ① 財産と負債の調査

- 預貯金・不動産・株・車などの資産、借金・ローン・保証などの資産を確認

- 家庭裁判所に申し立てる前に「本当に放棄するべきか」を判断する材料に

- ② 管轄の家庭裁判所を確認

- 被相続人の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所が申立先

- 例:東京都新宿区に住んでいた人が亡くなった場合 → 東京家庭裁判所

- ③ 必要書類の準備

- 相続放棄申述書(裁判所のホームページや窓口で入手可能)

- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)

- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本

- 収入印紙(800円分)と切手(裁判所ごとに金額は異なる)

- その他、住民票など必要書類が追加されることもある

- ④ 家庭裁判所に申立て(郵送または持参)

- 書類一式を揃えて提出。費用は印紙+切手代で合計1,000円相当

- 郵送で申請する場合は、不備に注意

- ⑤裁判所から「照会書」が届く

- 内容確認や意思確認のための質問票(数日〜2週間後に届く)

- 期間内に正確に記入して補充する

- ⑥相続放棄が受理される

- 問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が発行される

- 放棄が法的に認められ、財産も借金も一切引き継がない状態になる

■ 相続放棄の注意点

- 申立期限は「相続を知った日から3か月以内」

- 通常は、被相続人が亡くなったことを知った日

- 放置していると自動的に「相続を承認した」とみなされることがある

- 一度放棄すると撤回は原則できない

- 放棄後に財産が出てきても、再び相続することは不可能

- 未成年者が放棄する場合は「特別代理人」の選択が必要

- 親権者が代理人申立するが、親も相続人である場合は特別代理人が必要になる

- 放棄すると「次順位の相続人」に権利が移る

- 例:子が放棄 → 親や兄弟が相続人になる

- 結果的に、相続放棄が連鎖するケースもある

■ 相続放棄後の対応

- 放棄が受理されたら、関係者や金融機関などに通知・証明書提出が必要な場合もある

- 相続人でないことを示すために、「相続放棄申述受理通知書」を活用

相続放棄は自分で行うことも可能ですが、期限管理や書類不備があると認められない場合があります。複雑な相続や難しいときは、司法書士や弁護士などの専門家への相談が安心です。

遺産分割協議書の作成方法

■遺産分割協議書とは?

- 相続人全員で、誰がどの遺産を相続するか決めた内容をまとめた書類

- 不動産の名義変更、預貯金の収入、相続税申告などで提出が求められる

- 書式や様式は自由ですが、「相続人全員の合意」「手動押印」が必要です

■遺産分割協議議事録作成方法(手順)

- ①相続人を確定する

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、法定相続人を調査

- 相続人全員の確認が取れないと協議書は無効になる

- ②相続財産を把握する

- 不動産、預貯金、有価証券、車、貴金属、資産などの一覧を作成

- 財産目録を別紙で添付することも可能

- ③相続人全員で遺産分割協議を行う

- 誰がどの財産を相続するか話し合い、合意を得る

- 一人でも同意しない相続人がいると、協議書は成立しない

- ④ 協議内容を文書に考える

- 協議書は手書きでもパソコン作成でもOK(体裁は自由)

- 明確で具体的な表現が必要(例:「○○市○○番地の土地を長男○○が相続する」など)

- ⑤ 相続人全員が肖像・押印する

- 実印を使用し、各自の名前と住所を記載

- 押印には証明書の添付が求められるケースが多い(不動産登記など)

■ 遺産分割協議書に記載すべき主な項目

- 被相続人の氏名・死亡日・本籍

- 相続人全員の氏名・住所・続柄

- 分割内容の詳細(どの財産を誰が相続するか)

- 話し合いが成立したこと

- 各相続人の肖像・実印の押印

■ 遺産分割協議書式例(簡易)

遺産分割協議書

被相続人 ○○ ○○(令和○年○月○日死亡)について、下記の通り相続人間で遺産分割の協議が成立したので、これを証する。

1. 不動産:○○市○○町○丁目○番○の土地は、長男 ○○ ○○ が単独で相続する。

2. 預貯金:○○銀行○○支店 普通口座(口座番号:XXXX)は、長女 ○○ ○○ が相続する。

上記の通り、相続人全員の合意のもとに分割する。

令和○年○月○日

相続人

住所:○○○○

氏名:○○ ○○ (実印)

印鑑証明書添付

(以下、相続人ごとに繰り返し)

■ 注意事項

- 相続人全員の合意がなければ無効

- 財産の記載は正確に(登記事項証明書や通帳と一致させる)

- 複数通作成し、相続人が各自で原本を保管する

- 不安がある場合は、司法書士や行政書士に作成を依頼するのも有効です

正確な記載と合意があれば、遺産分割協議書は自分で作成可能です。重要な書類ですので、保存・管理も慎重に行いましょう。

コラム

- 遺産相続の方法は?

- 遺言書の作成方法

- 相続税はいくらかかる?

- 相続税の控除額は?

- 相続の3ヶ月ルールとは?

- 相続手続きの期限は?

- 遺産分割協議のやり方

- 相続の割合は決まってるの?

- 遺贈と相続はどう違う?

- 贈与税がかかるものは?

- 相続したら名義変更は必要?

- 遺産争いの回避方法は?

- 相続はやり直せない?

- 配偶者なら必ず遺産相続できる?

- 親子間でも贈与税は発生する?