【執筆担当者】

34歳のシングルマザーです。

勢いのまま離婚したら、金銭面でかなり損していたことが後から判明…。

この失敗から学んだ離婚とお金にまつわる知識を説明します。

- 養育費の相場は?

受給状況や平均額をグラフで解説 - 養育費以外にも重要な離婚時の『お金』

- 離婚時のお金で損しないために

事前にやっておくべきこと

※離婚後でも2年以内なら手続き可能

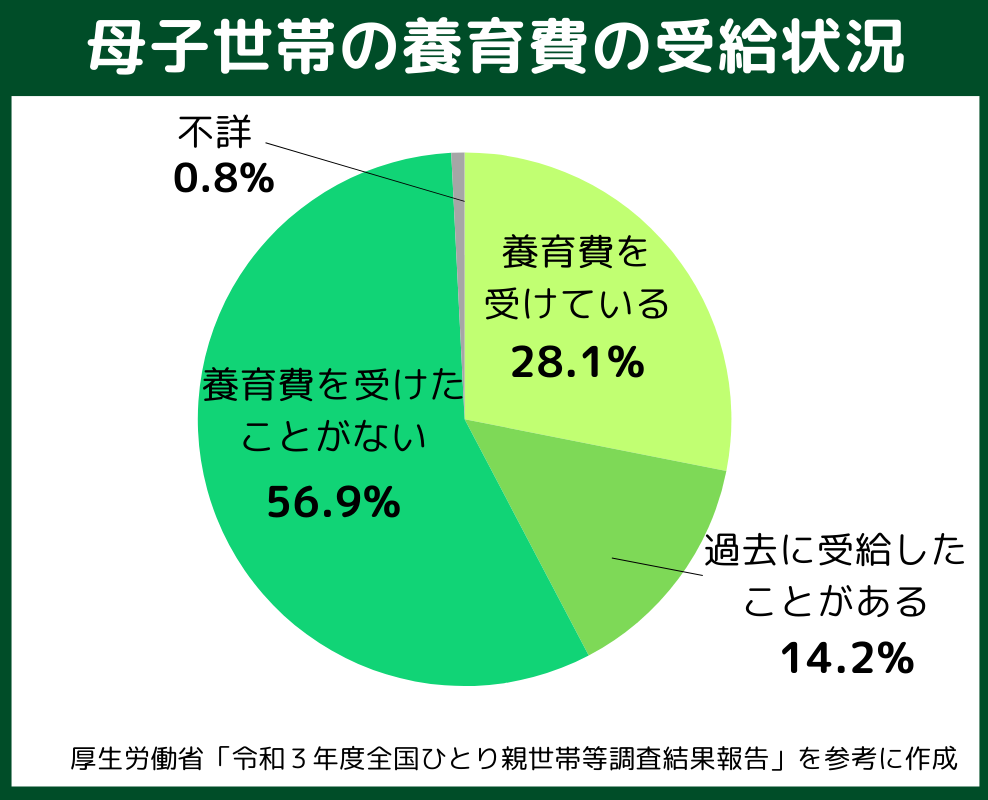

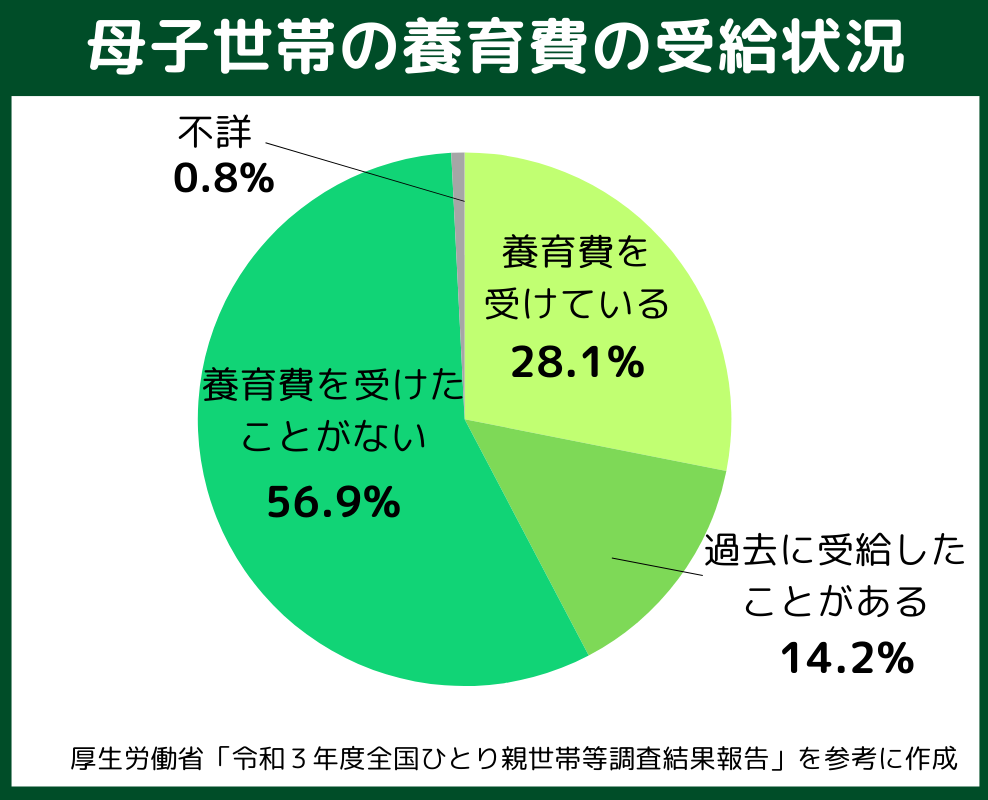

みんなはどれくらい養育費を貰ってる?

厚生労働省の調べによると、養育費を受給している家庭は全体の3割弱にとどまっています。

- 相手と関わりたくない

- 相手に支払う意思がないと思った

- 相手に支払う能力がないと思った

以上のような理由から、養育費について決めないまま離婚しているケースも多いのが現状です。

しかし、離婚後の生活のことを考えれば、貰えるはずのお金はきちんと貰っておくべきです。

養育費の金額は、子どもの人数によって違います。

母子世帯の養育費の平均額

| 子どもの数 | 平均月額 |

| 1人 | 40,468円 |

| 2人 | 57,954円 |

| 3人 | 87,300円 |

| 4人 | 54,191円 |

(参照:厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」)

親の職業や年収によっても金額は変わるため、

養育費の相場は4~6万円前後になります。

また、離婚時には養育費だけで

なく、他にも貰えるお金がある

ので、次の項目で説明します。

養育費以外に貰えるお金は?

離婚時、相手に請求できるお金は以下の通りです。

- 慰謝料

精神的/肉体的苦痛に対して払われる賠償金。離婚の原因や婚姻期間で金額は変わる。

- 婚姻費用

夫婦が婚姻生活を維持するのに必要な費用。別居中でも支払われる。

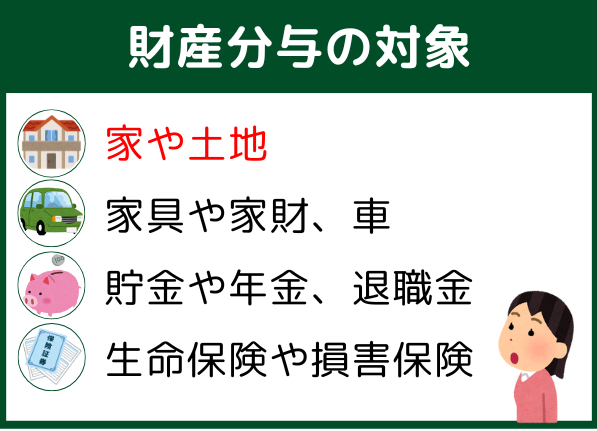

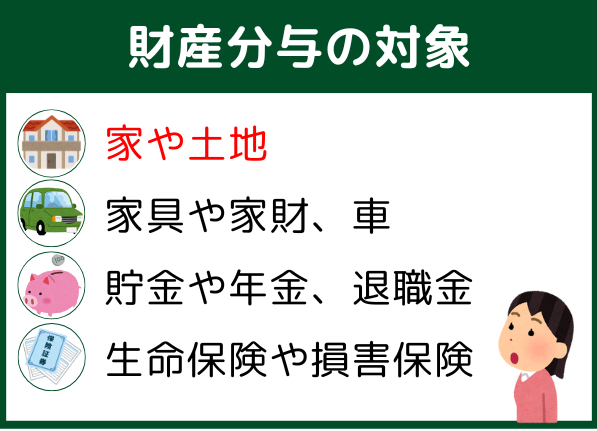

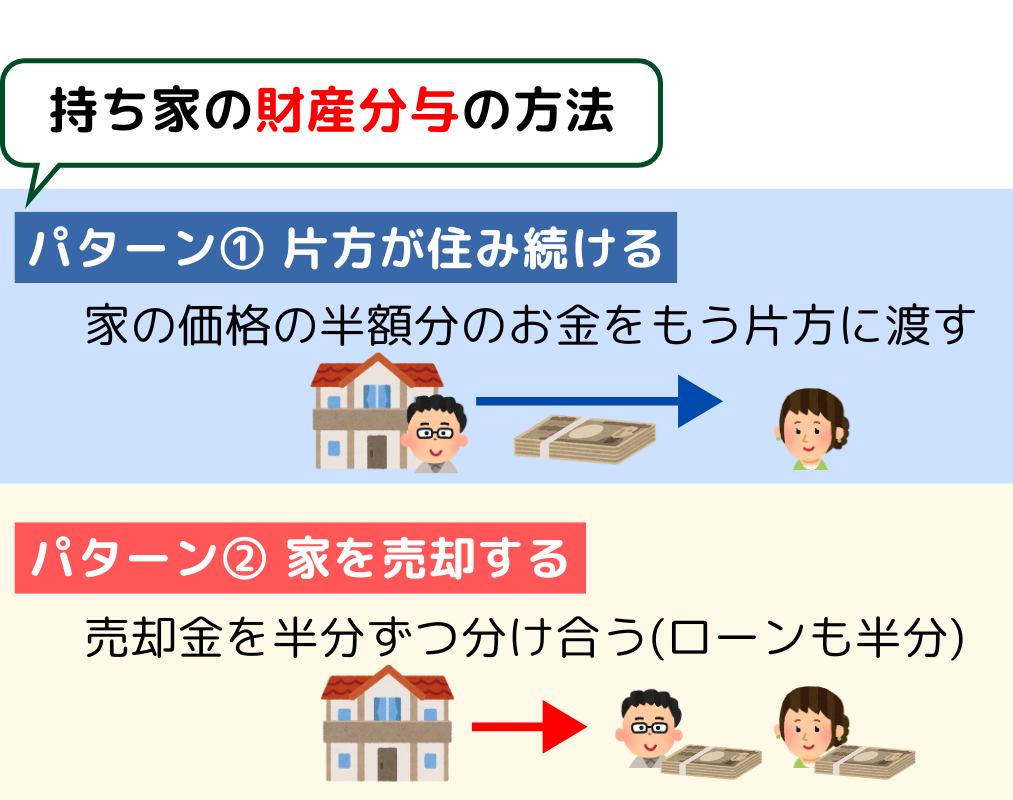

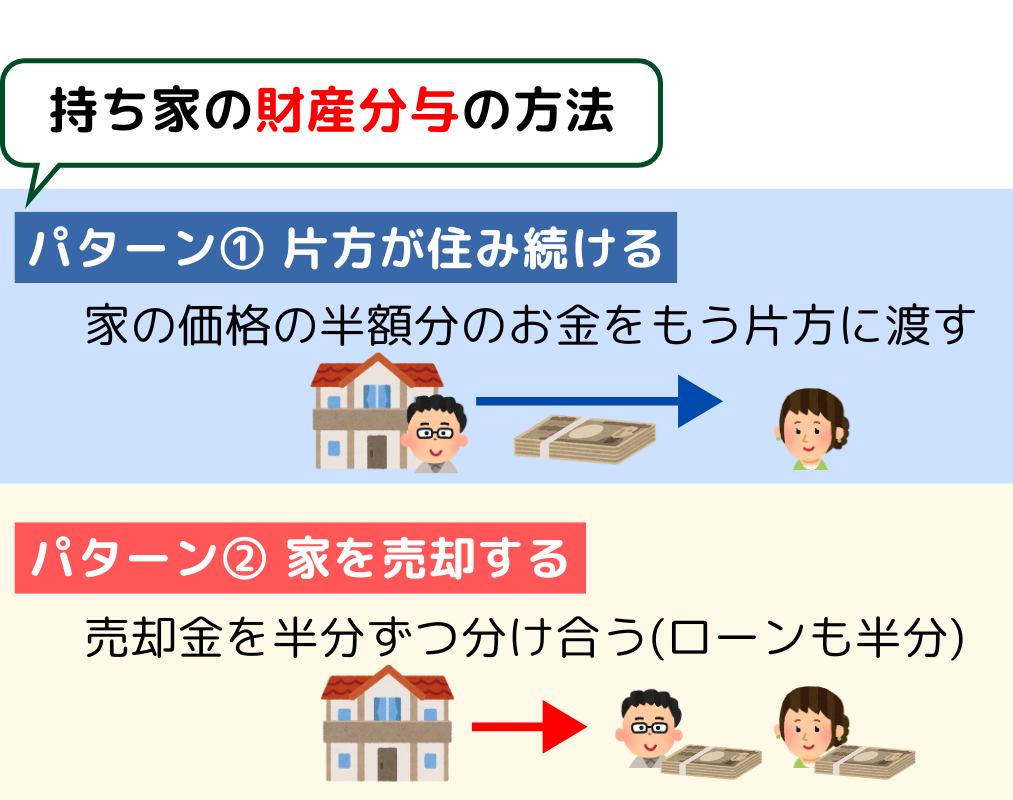

- 財産分与

婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分配する。

一番金額が大きいのはどれ?

財産分与です。

次のような財産を分け合うことになります。

上記のうち、最も争点になりやすい項目は、

家をどうするかについて。

不動産は養育費よりも高額に

なることが多いうえ、物理的に

均等に分け合うのも難しく、

どちらかが損する可能性が高い

財産です。

家をどうするかは上記のパターンに分かれますが、

どちらの場合であっても、家の価格が高いほど

損することはありません。

でも、家がいくらかなんて

分からない…

そんな方は、次の項目で紹介する『無料サービス』を利用して家の値段を調べてみるというのもひとつの手です。

家の価値の調べ方

スマホで簡単60秒!

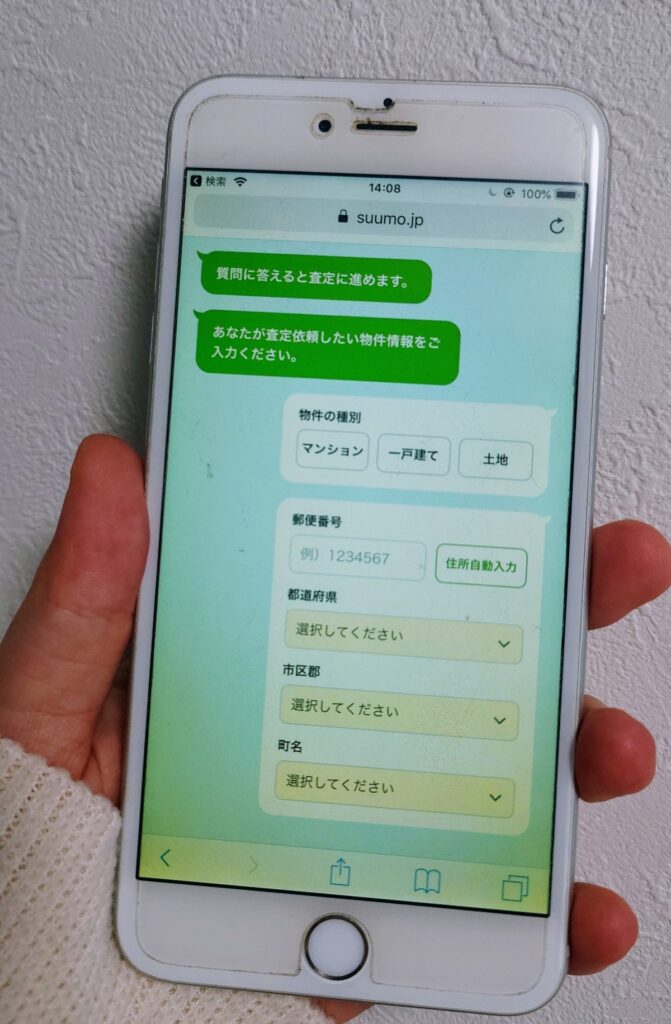

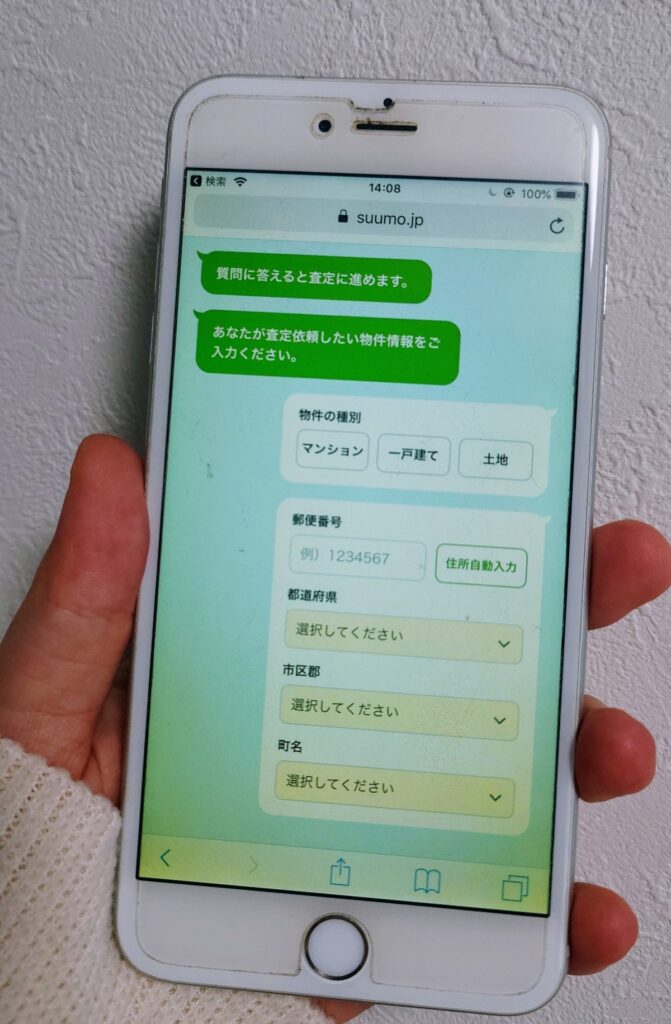

家の価格を簡単に調べたいという方におすすめなのが、『SUUMO査定』です。

実際の画面はこんな感じです。

簡単60秒で家の価格を調べる

ことができました。

間取り・面積・築年数などがだいたい分かれば、

たとえ相手名義の家であっても利用できます。

- 簡単60秒で入力完了!

無料で家の価格を調べられる - 最大10社の不動産会社が一括査定

- 厳しい基準を通った優良会社のみ掲載

- 運営はリクルートだから安心して使える

- 利用者満足度91% ※

- 利用しても必ず売る必要はなし

※調査会社調べ(2021年3月448人に対してアンケートを実施)

公式HP:https://suumo.jp/baikyaku/

\60秒の簡単入力【全国対応】/

まずは無料で家の価格を調べてみる >>

(完全無料、簡単60秒で入力OK)

※試したからといって家を売る必要もありません

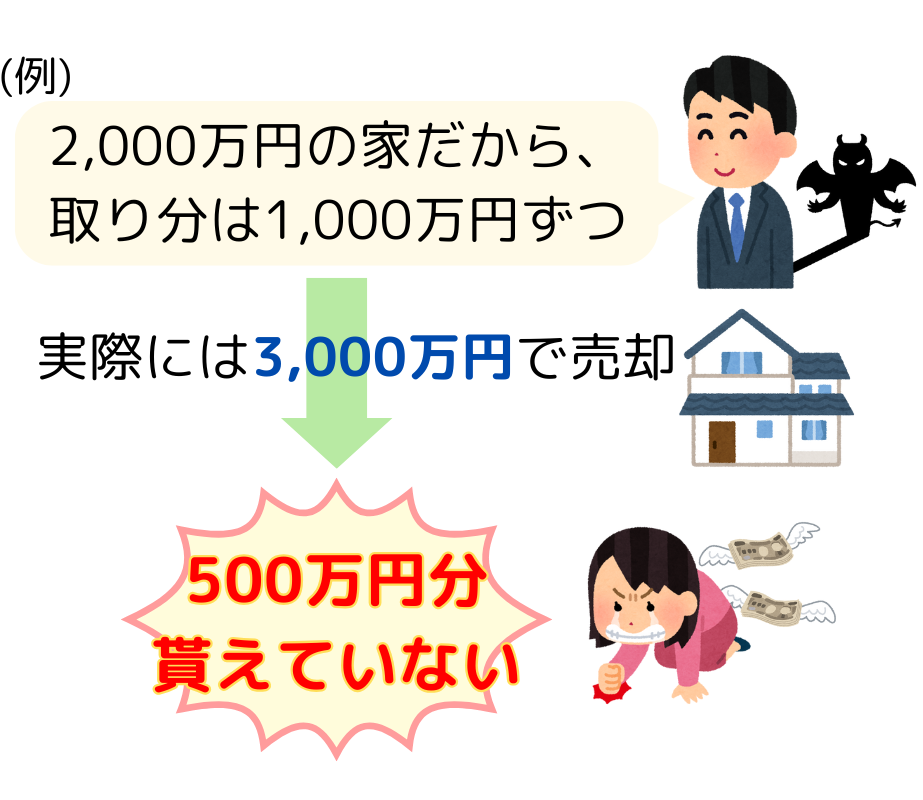

家の価格を自分で調べておかないと、

損することになるかも…。

離婚を目前にした相手は、自分が有利に

なるように話を進めたいと考えているかも

しれません。

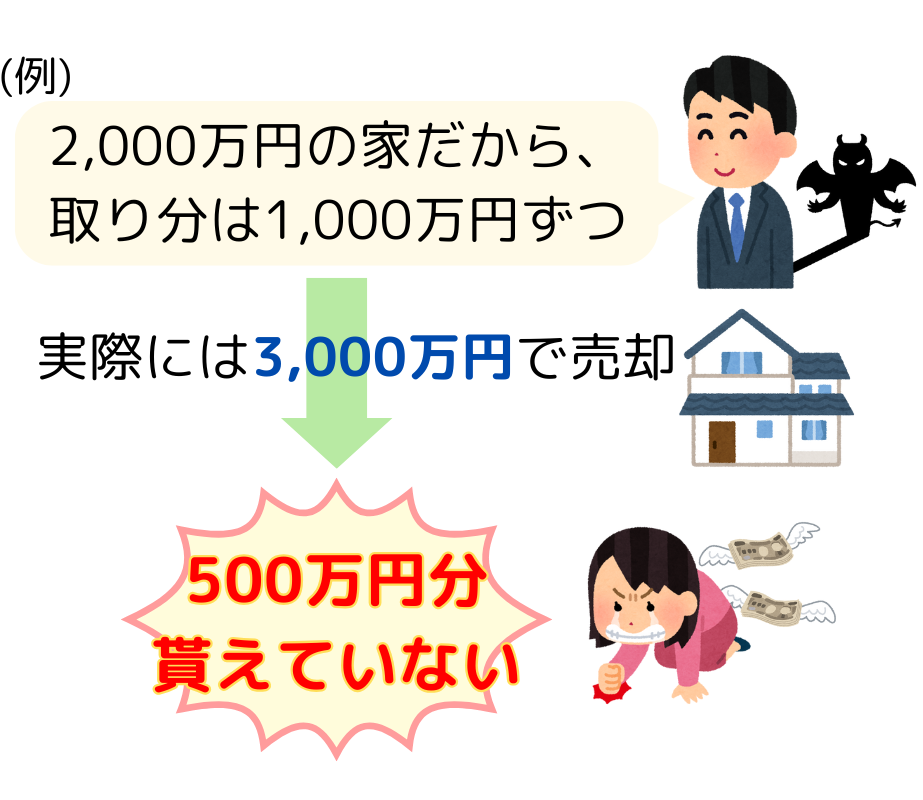

実際に、離婚時にあった話を紹介します。

このように、あなたが家の価格を知らなかった

場合、離婚相手の良いように財産分与される

危険性があるんです。

財産分与は後からでもできる?

財産分与の手続き自体は、離婚成立後でも2年以内であれば実施できます。

しかし、一度財産分与すると、

その内容を後からやり直すこと

は原則できません。

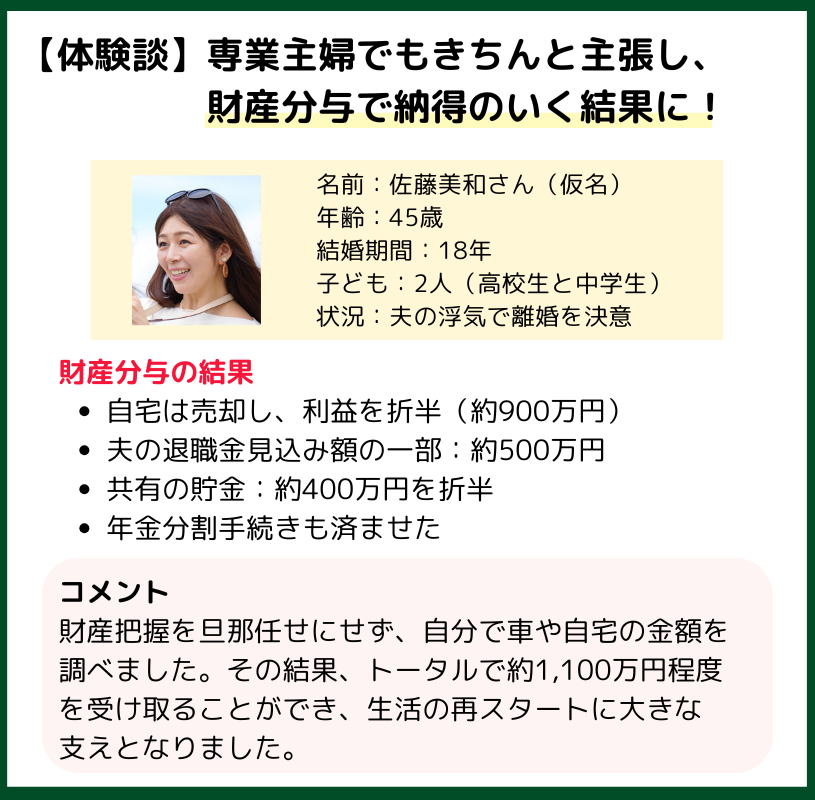

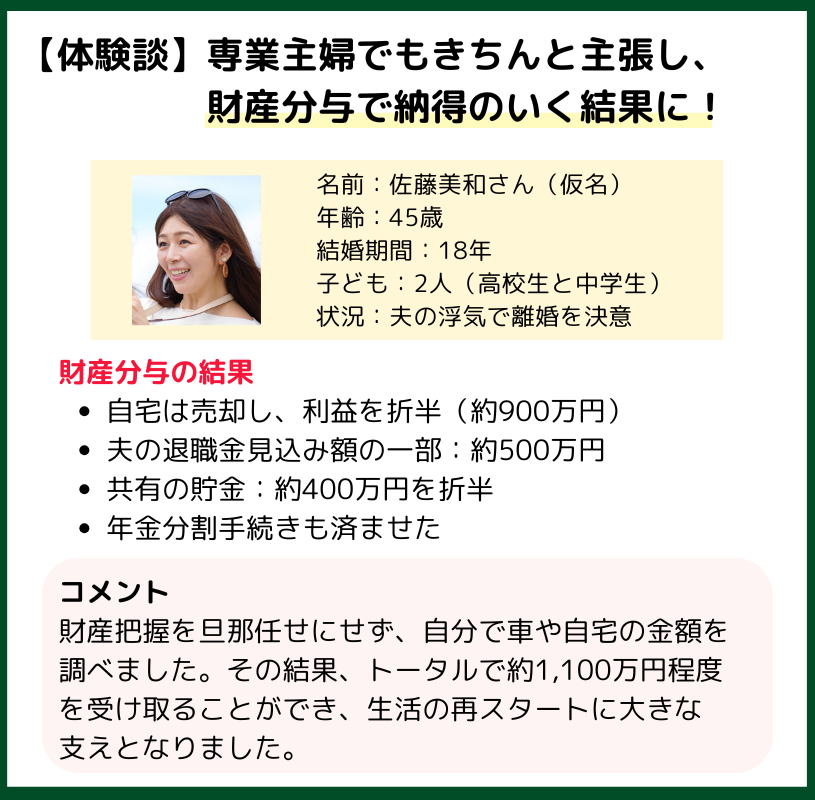

財産分与で成功した人の体験談

後からやり直すことのできない財産分与。

体験談から分かるように、成功させるためのカギは

『離婚相手より先に、自分自身の手で家の価格を調べること』です。

まずは無料で家の価格を調べてみる >>

(完全無料、簡単60秒で入力OK)

※試したからといって家を売る必要もありません

家の価格を調べるだけでもOKです

SUUMO査定は、株式会社リクルートが提供する

安心のサービスです。

最大の特徴は、最大10社から不動産の価格を比較できるということ。

複数の不動産会社が一斉に価格を調べるので、

価格競争が活発になり、自然と値段が上がっていく

仕組みがあります。

また、それぞれの会社の売却事例数や営業スタッフ情報なども一覧で確認できるため、自分の希望条件に合った不動産会社を探すこともできます。

『まだ実際に売却するかどうか分からない…』

という人でも、気軽に利用できるサービスです。

まずは無料で家の価格を調べてみる >>

(完全無料、簡単60秒で入力OK)

※試したからといって家を売る必要もありません

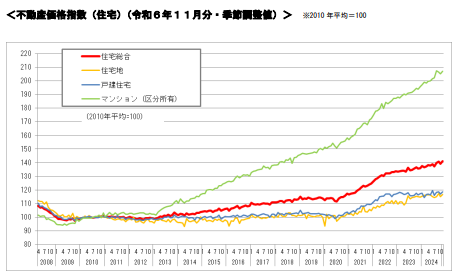

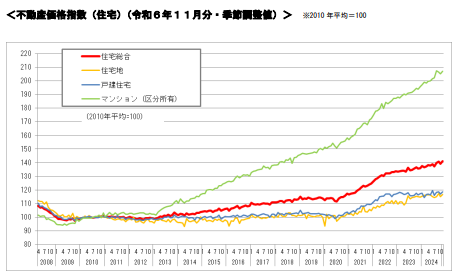

今、不動産価格が高騰中!

建築費の高騰や円安の影響など、あらゆる要因によって、日本全国の不動産価格が上昇しています。

しかし、経済の状態や金融政策によって、

この価格上昇がいつ止まるか分かりません。

(引用:国土交通省「不動産価格指数(住宅)令和6年11月分」)

離婚後の新生活のことを考えれば、家が高く売れて、自分の受け取る金額が増える方がありがたいですよね。

SUUMO査定は利用したからと言って必ずしも売る必要はないため、家の価格が上昇している今のうちに、評価額だけでも調べておくことをおすすめします。

【SUUMOの6つの特徴】

- スマホで簡単60秒の入力で

家の価格を調べられる - 無料で利用できる

- 2,000社以上の不動産会社から

最大10社が一括査定 - リクルートが運営する安心のサービス

- 利用者満足度91% ※

- 利用しても必ず売る必要はなし

※調査会社調べ(2021年3月448人に対してアンケートを実施)

\60秒の簡単入力【全国対応】/

対応地域はコチラ

| 北海道・東北 |

|---|

| >>北海道│青森│岩手│宮城│秋田│山形│福島 |

| 北陸・甲信越 |

| >>山梨│長野│新潟│富山│石川│福井 |

| 関東 |

| >>東京│神奈川│千葉│埼玉│茨城│栃木│群馬 |

| 東海 |

| >>愛知│静岡│岐阜│三重 |

| 関西 |

| >>大阪│兵庫│京都│滋賀│奈良│和歌山 |

| 中国 |

| >>岡山│広島│島根│鳥取│山口 |

| 四国 |

| >>愛媛│香川│高知│徳島 |

| 九州・沖縄 |

| >>福岡│佐賀│長崎│熊本│大分│宮崎│鹿児島│沖縄 |

よくある質問

養育費はいつまで貰える?

養育費はいつまで貰える?

養育費とは、離婚後に子どもを扶養する親が、もう一方の親から子どもの生活費・教育費などを受け取るお金です。その支払い期間について、以下のようなポイントがあります。

- 一般的な終了時期は「子どもが成人するまで」

- 法律上の基準では、原則として「子どもが満18歳または20歳になるまで」が養育費の支払い期間とされています。

- 令和4年(2022年)から成人年齢は18歳に引き下げられましたが、養育費については引き続き20歳までとする例も多く見られます。

- 進学状況によって延長されることもある

- 子どもが大学や専門学校などに進学した場合、在学期間中も支払いが続くケースがあります。

- この場合は「大学卒業まで(通常は22歳の3月まで)」という取り決めがされることが一般的です。

- 協議や調停・裁判で決まる

- 養育費の金額や期間は、夫婦間の協議、家庭裁判所の調停や審判によって決定されます。

- 文書(公正証書や調停調書など)に明記しておくことが望ましいです。

- 特別な事情がある場合、期間の変更も可能

- 支払う側の収入減少や病気、支払われる側の再婚など、事情の変化があれば、家庭裁判所に申し立てて変更することができます。

- 未成年後も障がいなどにより支援が必要な場合もある

- 子どもが障がいを持っており、成人後も経済的に自立できない場合などは、養育費の延長が認められることもあります。

- 合意があれば何歳まででも設定可能

- たとえば「大学卒業まで」や「就職するまで」といったように、両親の合意があれば20歳を超えても支払いを続けることが可能です。

このように、養育費の支払い期間は基本的に「子どもが自立するまで」が目安ですが、具体的には合意内容や家庭の事情によって柔軟に設定されます。支払いに関しては、事前にしっかりとした取り決めと記録を残すことが重要です。

養育費が貰えない場合はある?

養育費が貰えない場合とは?

離婚後、子どもを育てる親がもう一方の親から養育費を受け取るのが原則ですが、現実には「養育費が貰えない」ケースも存在します。以下のような理由や状況によって、養育費が受け取れないことがあります。

- 取り決めをしていない場合

- 離婚時に養育費の取り決めをせずに別れてしまうと、後から請求するのが難しくなることがあります。

- 口約束だけでは法的効力が弱く、支払いが滞っても強制執行できないことがあります。

- 支払う側に十分な収入がない場合

- 養育費は支払う側の経済状況にも左右されます。

- 無職や低収入、生活保護を受けているなどの場合は、養育費の支払いが困難と判断されることがあります。

- 相手の所在が不明な場合

- 相手の連絡先や住所が分からないと、請求や法的手続きができません。

- 行方不明や意図的に連絡を絶っているケースでは、養育費の請求が非常に困難になります。

- 調停や裁判でも支払いが決まらなかった場合

- 調停や審判を申し立てても、相手が拒否したり支払い能力がないと判断されると、支払いが認められないことがあります。

- 公正証書や裁判所の命令がない場合、強制執行が難しい

- 単なる取り決めや口約束では、支払いが滞った際に差し押さえなどの法的手段をとることができません。

- 再婚や養子縁組による事情変更

- 支払う側または受け取る側が再婚し、子どもが新しい配偶者と養子縁組した場合、元親の養育義務が消滅することがあります。

- 子どもが成人・就職している場合

- 子どもがすでに成人していたり、経済的に自立している場合には、養育費の支払い義務がなくなっていると判断されることがあります。

- 時効が成立した場合

- 養育費の支払い命令が出てから5年を超えると、未払い分について時効が成立する可能性があります。

養育費は「当然に支払われるもの」と思われがちですが、現実にはさまざまな理由で受け取れないケースも多くあります。受け取るためには、離婚時の取り決めを文書化(できれば公正証書)し、相手の情報を把握しておくことが重要です。問題が起きた場合は、早めに弁護士や家庭裁判所に相談するのが賢明です。

シングルマザーは大変?

シングルマザーは大変? 主な理由を解説

シングルマザーは子育てと生活のすべてを一人で担う必要があるため、さまざまな困難に直面しがちです。以下のようなポイントで「大変」と感じることが多いです。

- 経済的な負担が大きい

- 一馬力で家計を支えるため、収入が限られがちです。

- パートや非正規雇用で働く人が多く、安定した収入を得るのが難しい場合があります。

- 子どもの教育費や医療費、日常生活費などで常に金銭的なプレッシャーがあります。

- 時間の余裕がない

- 仕事、家事、育児をすべて一人でこなさなければならず、1日があっという間に過ぎる。

- 子どもの急な体調不良などで仕事を休む必要があり、職場に迷惑をかけてしまうことも。

- 精神的な孤独・ストレス

- 誰にも相談できず、孤独を感じることが多い。

- 子どもに関する悩みや将来の不安を一人で抱えがち。

- 周囲の無理解や偏見によるストレスを感じるケースもある。

- 社会的支援が十分でない場合がある

- 行政の支援制度(児童扶養手当、ひとり親控除など)があっても手続きが複雑だったり、十分な額でないことも。

- 保育園の空きがなく、働きたくても預け先が見つからないという悩みも。

- キャリアの制約がある

- 子育てを優先するあまり、フルタイム勤務やキャリアアップの機会を逃してしまうことがある。

- 再就職や転職が難しく、望まない仕事でも生活のために選ばざるを得ないこともある。

- 子どもへの影響を気にする

- 父親がいないことで子どもの情緒や学校生活に影響が出ないかと心配することが多い。

- 経済的理由で習い事や進学を制限せざるを得ない場面もあり、罪悪感を抱くことも。

- 周囲との関係構築が難しい

- 他の家庭との価値観の違いや時間的余裕のなさから、ママ友付き合いなどが難しいことも。

- 実家や親族の支援がない場合、特に孤立しやすくなります。

このように、シングルマザーにはさまざまな面で「大変さ」が伴います。ただし、支援制度の活用や周囲の協力、同じ立場の人とのつながりを持つことで、乗り越えやすくなることもあります。自分を責めず、助けを求めることが大切です。

シングルマザーが貰える手当

シングルマザーがもらえる主な手当と支援制度

シングルマザーには、国や自治体からさまざまな経済的支援があります。主に以下のような手当・制度を活用できます。

- 児童扶養手当(国の制度)

- シングルマザーや父子家庭に支給される代表的な手当。

- 所得に応じて月額最大4万円以上(子ども1人あたり)。

- 子どもが18歳に達する年度の3月末まで(障がいがある場合は20歳未満まで)。

- 住民票のある市区町村役所で申請が必要。

- 児童手当

- すべての家庭に支給される手当だが、シングルマザー家庭も対象。

- 月額:3歳未満は15,000円、3歳〜中学生までは10,000円(一部制限あり)。

- 所得制限内で満額支給、超えると減額または対象外。

- ひとり親家庭医療費助成

- 医療費の自己負担分(保険診療の1〜3割)を自治体が助成。

- 通院・入院費用の自己負担が軽くなる。

- 対象や助成の範囲は自治体によって異なるため要確認。

- 住民税・所得税の軽減(ひとり親控除)

- 年末調整や確定申告で「ひとり親控除」が受けられる。

- 所得税や住民税が軽減され、手取りが増える効果あり。

- 保育料の減免

- ひとり親家庭は認可保育園や幼稚園の保育料が減免または無料になる場合がある。

- 市区町村に収入証明などを提出して申請。

- 母子家庭高等技能訓練促進給付金

- 資格取得を目指して養成機関などで学ぶ場合、月10万円前後の給付金が支給される。

- 看護師、保育士、介護福祉士など就職に結びつく資格が対象。

- 就業促進手当・住宅手当(自治体による)

- 低所得のひとり親世帯向けに、就労促進給付金や家賃補助がある自治体も。

- 条件や金額は地域によって異なる。

- 生活保護(条件付き)

- 働けない、支援制度だけでは生活できない場合は生活保護の対象になることも。

- 家計全体の状況を審査されるが、子どもの生活を守る最後の手段。

これらの手当は、すべて自動的にもらえるわけではなく、自分から申請する必要があります。手続きや条件が細かく異なるため、まずは市区町村の福祉課や子育て支援窓口に相談するとスムーズです。上手に制度を活用すれば、生活の安定や将来の準備に大きく役立ちます。

子育てにかかる費用のトータルは?

子育てにかかる費用のトータル(1人あたり)

一般的に、子ども1人を大学卒業まで育てるのにかかる費用は「約2,000万円〜3,000万円」といわれています。その内訳を以下の通り解説します。

■ 0歳〜高校卒業まで(生活費+教育費)

- 養育費全体:約1,000万円〜1,500万円程度

- 食費、衣類、医療費、レジャー、交通費、日用品、習い事などが含まれます。

- 月平均で約3万〜5万円の支出が想定されます。

- 保育園・幼稚園費用:0〜300万円程度

- 公立なら月1〜3万円程度、私立なら月5〜10万円以上かかる場合も。

- 保育料は自治体の助成によって大きく変動します。

- 小学校:公立 約200万円/私立 約950万円

- 公立は授業料が無料だが、給食費・教材費・習い事などが必要。

- 私立では授業料や制服代が加わり大幅に増加。

- 中学校:公立 約150万円/私立 約400万円

- 公立でも部活動や塾代が加わると負担は増す。

- 私立は入学金や施設費も必要で、公立の2〜3倍の費用に。

- 高校:公立 約140万円/私立 約300万円

- 授業料は一部無償化されているが、私立は対象外もある。

- 進学塾・予備校費用が大きな負担となるケースも。

■ 大学進学以降の費用

- 大学進学:国公立 約500万円/私立 約700万〜1,000万円

- 国公立:入学金+授業料+生活費を含めてトータル約500万円。

- 私立文系:約700万円、私立理系:約1,000万円が目安。

- 自宅外通学の場合は家賃・生活費で年間100万円以上の上乗せも。

■ 習い事・塾・進学準備費用

- 幼児期〜高校までにかかる塾・習い事代:約200万〜500万円

- 英会話、ピアノ、水泳、学習塾など、家庭の教育方針によって差が大きい。

- 中学〜高校では受験対策に月数万円以上の塾代が必要なことも。

■ 総合トータル目安

| 教育の選択肢 | トータル費用の目安 |

|---|---|

| 全て公立 | 約2,000万円前後 |

| 大学のみ私立 | 約2,500万円前後 |

| 幼少期〜大学まで私立 | 約3,000万円以上 |

子育てには教育費以外にも、日常の生活費やイベント(入学式・卒業式・旅行など)の支出も含まれます。将来に備えて、早めの家計管理・教育資金の準備が大切です。自治体の助成制度や奨学金制度も、上手に活用しましょう。

コラム

・離婚手続きの流れ

・離婚の原因で多いものは?

・性格の不一致で離婚する夫婦は多い?

・円満離婚の秘訣は?

・何年で離婚する夫婦が多い?

・熟年離婚は増えている?

・離婚したら子どもはどうなる?

・離婚にかかる費用一覧

・離婚後にコレで後悔!

・離婚して良かったことは?

・離婚の4つの種類

・離婚協議書の作り方

・離婚した方がいい夫の特徴は?

・不倫されたら慰謝料はいくら貰える?

・スピード離婚とは?

・嫁姑問題はどうしたらいい?